Bologna e la valutazione di impatto generazionale: investire sui giovani è investire sul futuro

L’ultimo Rapporto ASviS evidenzia una crisi demografica e occupazionale in Italia, con un calo dei giovani e un esodo di laureati. Bologna si distingue per un saldo migratorio positivo e un’alta istruzione giovanile. L’amministrazione ha introdotto la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) come strumento chiave per sviluppare politiche pubbliche più mirate e sostenibili, rafforzando così il suo impegno verso le future generazioni

10 Aprile 2025

Mariagrazia Bonzagni

Direttrice dell’area Programmazione Statistica e Presidio Sistemi di controllo interni - Comune di Bologna e Referente nazionale AIDP PA

Foto di Beth Macdonald su Unsplash - https://unsplash.com/it/foto/gruppo-di-persone-che-si-siedono-sul-campo-di-erba-verde-durante-il-giorno-mbND4xtrlVY

Secondo l’ultimo Rapporto ASviS il nostro Paese è su un sentiero di sviluppo insostenibile [1]. I dati mostrano un aumento della povertà e delle disuguaglianze, specie di genere e generazionali.

L’Italia ha perso in vent’anni oltre un quinto dei propri giovani abitanti. Tra il 2002 e il 2023 i residenti tra i 15 e i 35 anni sono diminuiti di 3,4 milioni di unità, passando da 16,1 a 12,7 milioni, subendo quindi una perdita di oltre un quinto dei propri giovani.

L’indice di vecchiaia al primo gennaio 2024 è pari a 199,8: ogni 100 giovanissimi fino ai 14 anni ci sono quasi 200 persone di 65 anni e oltre.

Se consideriamo il dato dell’istruzione troviamo finalmente una notizia positiva. I giovani di oggi, infatti, sono più istruiti di quelli di vent’anni fa: tra il 2002 e il 2022 la quota di 20-24enni con la sola licenza della scuola dell’obbligo si è dimezzata, è aumentata la percentuale di chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e, tra i 25-34enni, coloro che hanno ottenuto almeno la laurea sono passati da poco più del 12% a oltre il 29%.

Siamo consapevoli di quanto il tema delle competenze sia centrale nei processi di innovazione e nella competitività dei Paesi e allora le notizie diventano decisamente meno positive: nel nostro Paese l’incidenza delle e dei laureati nella fascia 25-34 anni (29,2%) è, infatti, fortemente inferiore alla media europea (42%).

Inoltre, il nostro mercato del lavoro non è troppo efficiente nell’assorbire le risorse umane qualificate: il 34% dei laureati occupati – quale che sia la loro età – risulta sovraistruito rispetto alle mansioni che svolge e per i giovani fra i 25 e i 34 anni la quota è più alta (circa il 37%)[2].

Altro tasto dolente: molti giovani hanno cercato migliori prospettive di lavoro all’estero. Sono 525.000 i giovani italiani emigrati tra il 2008 e il 2022; solo un terzo di essi è tornato in Italia. Hanno lasciato il Paese soprattutto i laureati, attratti da opportunità retributive e di carriera decisamente più favorevoli. L’esodo indebolisce la dotazione di capitale umano del nostro Paese, tradizionalmente afflitto da bassi livelli di istruzione[3].

Nel solo 2021 sono quasi 18mila i giovani laureati che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi all’estero, con una crescita del 281% rispetto ai circa 4700 del 2011 (che raggiunge il +402% tra i giovani del Sud).

Nel Paese “di sonnambuli” descritto nel Rapporto Censis 2023, sono stati 36mila i giovani tra i 18 e i 34 anni che, percependo il meccanismo di ascensore sociale bloccato nel nostro Paese, hanno scelto di espatriare. Per l’Italia, che è in pieno inverno demografico, questo fenomeno è ancora più impattante.

Si potrebbe essere portati a pensare che il calo del numero dei giovani porti ad un tasso di occupazione molto alto. In realtà i dati relativi a dicembre 2024 ci dicono che gli occupati aumentano rispetto allo stesso mese del 2023 (+274mila) ma l’aumento non riguarda i 15-34enni. L’Italia, infatti, è ultima in Europa per tasso di occupazione, sia generale che giovanile (oltre che femminile).

L’Italia non è un paese per giovani anche quando decidono di fare impresa. Nell’ultimo decennio ogni giorno l’Italia ha “perso” 42 imprese guidate da under 35, portando il numero complessivo delle imprese giovanili dalle quasi 640mila del 2014 alle 486mila di dicembre 2024. È quanto emerge dall’analisi Unioncamere-InfoCamere[4] sulla natalità/mortalità delle imprese giovanili che fotografa la profonda trasformazione del tessuto imprenditoriale italiano, spinta anche dall’inverno demografico in cui è entrata la nostra società.

Per quanto riguarda Bologna, un quinto della popolazione (21,8% pari a 85.611 persone) è costituito da giovani tra i 15 e i 34 anni di cui circa il 21% sono stranieri.

Bologna, a differenza di molte altre città del Paese, nonostante il saldo naturale da decenni negativo, mantiene stabile o aumenta leggermente la sua popolazione grazie ad un saldo migratorio sempre saldamente positivo.

E, anche grazie alla presenza dell’Alma Mater e alle prospettive di lavoro, continua ad attrarre soprattutto giovani tra i 15 e i 34 anni che sono oltre la metà dei nuovi residenti in città (57,9%). Queste nuove e giovani “energie” provengono in larga parte dalle regioni del sud, dalle isole e anche dal resto del mondo.

Il risultato è che negli ultimi 10 anni l’unica fascia di popolazione che cresce in modo deciso (+12,5%) è proprio quella dei 15-34enni.

Bologna è, tra le grandi città, la più istruita del Paese: tra i suoi abitanti nella fascia da 25 a 49 anni coloro che possiedono un titolo accademico sono il 55,2% delle donne e il 44% degli uomini [5].

Tra i grandi comuni italiani Bologna è al terzo posto per tasso di occupazione (70,8%) dopo Milano (73,9%) e Firenze (73,4).

Le imprese giovanili (quelle controllate per oltre il 50% da under 35) nel 2024 calano del 4,1% rispetto al 2023 e rappresentano il 7,7% del totale.

A Bologna nel 2022 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi) i contribuenti giovani (15-34 anni) erano in crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente. Il confronto con i redditi percepiti vent’anni fa e rivalutati ai prezzi del 2022 è però impietoso. Si evidenzia, infatti, una perdita di ricchezza per tutte le classi di età fino a 59 anni ma spicca in particolare il dato dei giovanissimi: i ventenni del 2022 hanno percepito circa il 37% in meno dei loro coetanei del 2002 [6].

Se da un lato la città presenta indicatori di benessere economico e sociale migliori rispetto al resto del Paese, ed è pertanto una meta ambita da molti giovani per viverci, dall’altro alcuni dati rappresentano un campanello d’allarme che ci richiede di tenere alta l’attenzione su questa fetta di popolazione.

L’indagine demoscopica realizzata a fine 2023 dal Comune di Bologna su un campione rappresentativo di cittadine e cittadini per “ascoltare” la loro percezione della qualità della vita[7] evidenzia, tra le tante tematiche indagate, che nella fascia di età 25-34 anni:

- il 41,8% percepisce come eccessivo/oneroso il canone d’affitto (contro il 33,5% del campione complessivo);

- il 36,1% dichiara di arrivare a fine mese con grande/abbastanza difficoltà (contro il 29,6% del campione complessivo).

Quelli citati sopra sono soltanto alcuni dei tanti dati che fotografano la città e che ci hanno condotto, nel corso del 2023, a focalizzare la nostra attenzione sulle giovani generazioni e, in particolare, a promuovere un percorso di integrazione del tema all’interno del processo di programmazione degli obiettivi e delle politiche e nei relativi Documenti.

La Valutazione di Impatto Generazionale (VIG): un nuovo strumento per le Politiche Pubbliche

Ma facciamo un passo indietro. A fine dicembre 2022, in occasione dell’approvazione del DUP 2023-2025, il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno con il quale invitava Sindaco e Giunta ad istituire il bilancio intergenerazionale, per una pianificazione delle politiche del Comune che tenesse conto degli impatti sulle nuove e future generazioni.

Questo atto ha rappresentato un input all’avvio formale del processo, facilitato anche dal fatto che il terreno era già “fertile”. Il Comune di Bologna, infatti, fin dal ciclo di programmazione 2018-2020, aveva assunto, l’Agenda 2030 come framework di riferimento e guida per le proprie politiche e, pertanto, vi era già consapevolezza che:

- con i suoi obiettivi e target, l’Agenda rappresenta la migliore guida per orientare le politiche alla riduzione delle disuguaglianze che, nel difficile contesto degli ultimi anni, esistono anche nel nostro territorio;

- l’impatto generazionale, così come quello di genere, è, di fatto, un tema trasversale a buona parte delle politiche pubbliche e richiede, pertanto, di essere affrontato con un approccio e una visione strutturata, sistemica ed integrata;

- senza una programmazione e un investimento sulle donne e sui giovani non si centra l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Il citato Ordine del Giorno ha rappresentato, quindi, l’occasione per avviare un processo[8] che, per step successivi, ci ha consentito di centrare un obiettivo decisamente sfidante per un ente locale e che rappresenta un traguardo atteso anche per il nostro Paese: sperimentare la valutazione ex ante dell’impatto delle politiche sulle giovani generazioni (d’ora in poi VIG).

Oggi, prima ancora che a livello nazionale[9], è a livello territoriale che stanno nascendo iniziative e si stanno avviando percorsi per una programmazione per le giovani generazioni [10].

Il Comune di Parma e il Comune di Bologna[11] (primo capoluogo di regione a livello europeo) sono stati gli apripista nell’avvio di questo percorso, con la predisposizione e approvazione di linee guida per la valutazione di impatto generazionale all’interno del DUP. Altre amministrazioni comunali stanno adottando le linee guida e avviando analogo processo, anche grazie alle Linee Guida ANCI, elaborate con il supporto tecnico-scientifico della Fondazione RiES e rese pubbliche nel marzo 2025.

L’Esperienza di Bologna: l’applicazione sperimentale della VIG nel DUP 2025-2027

Dopo una prima fase di studio, analisi e raccolta dati disaggregati nel corso del 2023, abbiamo inserito un primo “filo rosso” con informazioni, dati, obiettivi rivolti ai giovani nell’ambito del DUP 2024-2026 prendendo spunto dalle Linee Guida redatte a livello nazionale dal COVIGE (Comitato per la Valutazione dell’Impatto Generazionale delle politiche pubbliche)[12].

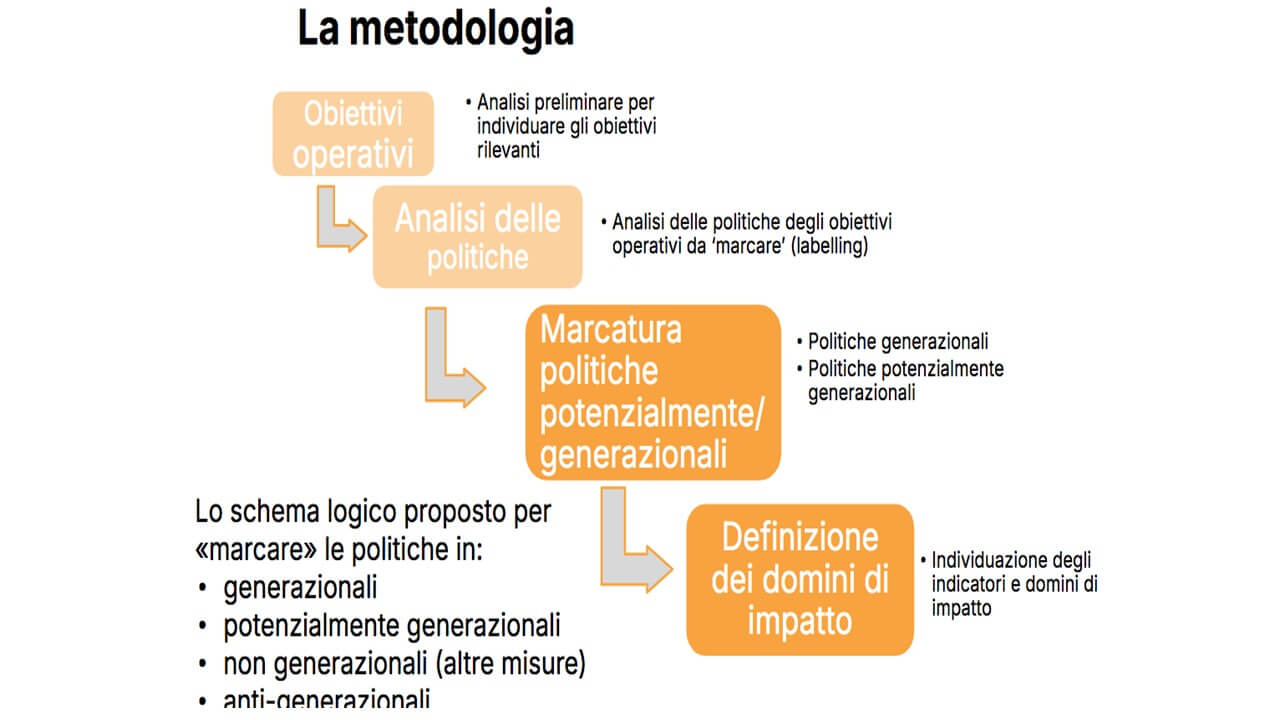

Nel corso del 2024, con il supporto del prof. Luciano Monti – docente della Luiss Guido Carli di Roma e della School of Government, responsabile dell’Osservatorio Politiche Giovanili e componente del (COVIGE) – e del suo gruppo di ricerca:

- è stato fatto un esame analitico del DUP 2024-2026 successivamente alla sua approvazione, con particolare riferimento agli elementi di pianificazione strategica e programmazione operativa (obiettivi strategici e operativi) rilevanti per le giovani generazioni;

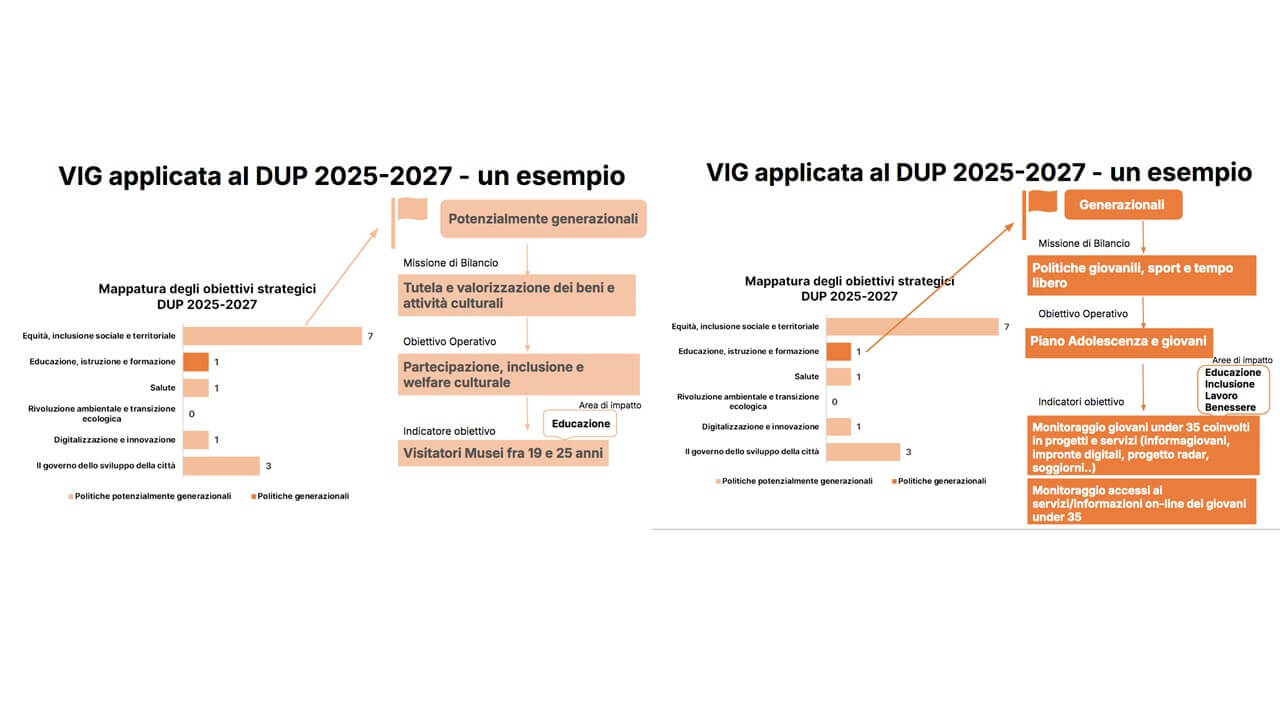

- è stata realizzata una “marcatura” (labeling) delle misure (obiettivi operativi) generazionali e potenzialmente generazionali contenute nel DUP 2024-2026 e una loro classificazione nelle aree di impatto (educazione, lavoro, inclusione, benessere);

- è stato individuato un dataset di indicatori di outcome disponibili ai vari livelli (comunale, metropolitano, regionale) e quantificate le baseline degli indicatori sull’ultimo anno di riferimento in grado misurare gli effetti degli obiettivi e degli interventi programmati sulle giovani generazioni;

- dopo tutto il lavoro e i passaggi precedenti, sono state infine realizzate ed approvate le Linee Guida del Comune di Bologna per la valutazione dell’impatto sulle e sui giovani delle politiche in attuazione del DUP, le procedure per la valutazione ex ante, il monitoraggio, le consultazioni con il mondo giovanile e le eventuali misure di mitigazione [13].

Questo percorso ci ha consentito, dopo un momento di formazione e allineamento con il gruppo dirigente, di applicare, seppur sperimentalmente, la metodologia della VIG al DUP 2025-2027 approvato dal Consiglio Comunale a dicembre 2024 [14].

La finalità di questo strumento, come detto, è quella di programmare in modo consapevole azioni e misure che possano produrre un impatto positivo sulle giovani generazioni, migliorando la loro autonomia, la loro condizione economica e sociale, il benessere fisico e psicologico e ridurre le diseguaglianze.

Le misure e le azioni sono individuate e classificate in 4 aree di impatto:

- Educazione

- Lavoro

- Inclusione

- Benessere

All’interno delle aree di impatto, come anticipato in precedenza, sono stati individuati circa 50 indicatori complessivi di outcome[15] e quantificate le baseline sull’ultimo anno di riferimento che rappresentano il “posizionamento” del Comune e ci consentiranno di misurare, nel tempo, gli effetti degli interventi programmati sulle giovani generazioni.

Nel seguente schema sono rappresentati tali indicatori a livello comunale e metropolitano per aree di impatto.

La metodologia per la “marcatura” delle politiche e l’applicazione dello strumento al DUP 2025-2027 sono rappresentati nelle figure seguenti.

Le misure/politiche contenute nel DUP 2025-2027 sono complessivamente 13: 1 generazionale, 12 potenzialmente generazionali mentre 53 sono politiche neutrali. Nelle immagini seguenti abbiamo scelto di mostrare due esempi.

Siamo solo all’inizio: i prossimi passi per progettare un futuro attento alle giovani generazioni

Il Rapporto EURES “Giovani 2024: Bilancio di una Generazione”, realizzato per il Consiglio Nazionale dei Giovani e l’Agenzia Italiana per la Gioventù sulla condizione giovanile in Italia[16], è una lettura molto utile, perché traccia un quadro dettagliato delle principali sfide e delle opportunità che i giovani e le giovani del nostro Paese affrontano oggi, offrendo al contempo spunti concreti per politiche future.

Il documento, infatti, oltre a rilevare i dati preoccupanti già in parte citati in precedenza, non getta solo luce su problemi persistenti, ma apre anche alla speranza, proponendo vie d’uscita basate sull’innovazione, l’inclusione e la sostenibilità.

Lo scorso settembre si è tenuto il Summit sul Futuro 2024 organizzato dalle Nazioni Unite, con tanti impegni, sfide internazionali e con il ruolo chiave dei giovani. Al cuore dell’evento c’era, infatti, la volontà di rafforzare l’azione globale verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e affrontare le sfide emergenti che ci aspettano, con lo sguardo rivolto alle giovani e future generazioni.

Per citare ancora l’ultimo Rapporto ASviS, il suo titolo “coltivare ora il nostro futuro” è quantomai attuale ed esprime l’urgenza di agire.

Ogni PA e ogni impresa possono e devono fare la loro parte ma è dalle Città e dai Comuni, la spina dorsale del Paese, che è necessario partire.

Per questo abbiamo deciso di fare la nostra (piccola) parte con l’introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) [17] nella cassetta degli attrezzi del Comune di Bologna.

E perché la missione di un Comune è quella di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuovere il suo sviluppo[18].

Il Processo di programmazione strutturata per le giovani generazioni è solo agli inizi.

I prossimi passi prevedono:

- l’integrazione nel DUP 2026-2028, nell’ambito degli obiettivi strategici, di una strategia trasversale e strutturata per le giovani generazioni;

- il confronto con altre PA per condividere l’esperienza, criticità e opportunità e cercare di ampliare l’utilizzo della metodologia e produrre, quindi, maggiori impatti;

- l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder [19] (in particolare il mondo dell’associazionismo giovanile);

- la ricerca di una connessione puntuale tra interventi e obiettivi per le giovani generazioni e risorse previste e programmate nel bilancio di previsione.

Infine, serve sottolineare ciò che dovrebbe essere scontato: servono statistiche e dati disaggregati per fasce di età, aggiornati e possibilmente fino al livello comunale. Su questo punto, in particolare, nel corso del 2025, abbiamo l’obiettivo di costruire un indice sintetico di impatto generazionale per il Comune di Bologna. Come noto, infatti, senza conoscere non è possibile decidere con consapevolezza.

[1] Si veda l’ultimo Rapporto ASviS

[2] Pubblicazione Istat “Dati alla mano”

[3] Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia – Relazione annuale maggio 2024

[4] Analisi Unioncamere-InfoCamere

[5] Le tendenze demografiche a Bologna nel 2024

[6] I redditi 2022 dichiarati dalle cittadine e dai cittadini di Bologna

[7] Analisi sul benessere e sulla qualità della vita

[8] Qui per leggere il percorso del Comune di Bologna per attivare la programmazione per le Giovani Generazioni.

[9] Lo strumento della valutazione di impatto generazionale (VIG) è, al momento, soltanto previsto nel ddl di semplificazione del 2023.

[10] Valutazione di impatto generazionale

[11] Linee guida per la valutazione di impatto generazionale.

[12] Linee guida per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche

[13] Adozione delle linee guida del Comune di Bologna per la programmazione e valutazione dell’impatto generazionale (vig) delle politiche pubbliche

[14] Qui per leggere il DUP 2025-2027 del Comune di Bologna e i precedenti.

[15] Si tratta di indicatori di outcome tra quelli compresi nel set indicato nelle Linee Guida COVIGE e altri ritenuti rilevanti, in corso di ulteriore aggiornamento, sia dal punto di vista temporale che di livello territoriale.

[16] Giovani 2024: Bilancio di una Generazione

[17] Nuovo Traguardo per la Gioventù a Bologna: L’Introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)!

[18] Art. 2 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).

[19] Uno degli esempi di questo coinvolgimento è il Progetto “Politico Poetico”, un’occasione preziosa per consentire alle giovani generazioni (in questo caso 14-19) di far sentire la propria voce e lasciare un segno concreto nelle politiche cittadine e che, nell’edizione 2025, si concentrerà su 5 temi per individuare problemi e proporre soluzioni (fragilità, collaborazione, futuro, relazioni, orizzonti).

.